TREATMENT 眼の病気と治療

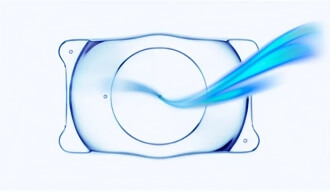

ホールICL

当院では合併症リスクを軽減するホールICLを採用しています

従来の後房型ICL(ホール無し)は、眼球内の房水の流れを妨げてしまうことで、眼圧が高くなり、緑内障発生のリスクがありました。当院で採用するホールICLは、レンズ中央部に0.36㎜の極小の穴を開けることで、眼内の房水の流れがスムーズになり、眼圧上昇を抑え、これまで必要とされていた術前の虹彩切開の必要も無くなり、緑内障等の合併症のリスクが圧倒的に軽減されました。

厚生労働省承認(医療機器承認番号:22600BZX00850D0)。

レーシック

当院は2000年よりレーザー屈折矯正手術を開始しています

「レーシック」は角膜の一部をレーザーで切除し近視、乱視を治す、世界で最も多く行われている屈折矯正手術です。

オルソケラトロジー

睡眠中に専用コンタクトレンズを装着、日中は裸眼で快適

寝ている間に専用コンタクトレンズを装着し、やさしくゆっくり角膜の形状を変化させ、視力を回復させるという手術不要の新しい治療を行っています。軽度から中度の近視の方、ご相談ください。

白内障手術

年間手術件数 900件以上の実績

当院では年間900件以上の白内障手術を行っています。患者様の身体状況や術後の通院に問題がなければ日帰りの手術が可能で、入院の必要もありません。

緑内障

視野が狭くなる・・・40歳を過ぎたら定期的に眼科検診を

「緑内障(りょくないしょう)」は、眼から入ってきた情報を脳へと伝える視神経が障害を受け、視野が狭くなるなどの症状が現れる病気です。日本では40歳以上のおよそ17人に1人がその患者だと言われています。眼圧が高いと緑内障になりやすく、その治療も点眼薬やレーザー、外科的手術などで眼圧を下げることから始まります。緑内障の多くは気がつかないうちに症状が進行するため、40歳を過ぎたら自覚症状がなくても定期的に眼科検診することをお勧めします。

網膜硝子体手術

視野の中心が見えにくい、物がゆがんで見える、視力低下

近年、「加齢黄斑変性」を発症する人が増加しています。視野の中心部が見えにくい、物がゆがんで見える、視力が低下したといった症状のある方、ご来院ください。

硝子体手術の適応となる疾患

硝子体出血、硝子体混濁、黄斑前膜、黄斑円孔、網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などによる黄斑浮腫、増殖型糖尿病網膜症、網膜剥離など。

網膜硝子体の病気

糖尿病網膜症

糖尿病による合併症の一つで、失明原因の約20%が糖尿病性網膜症によるもので、糖尿病にかかられている方の約40%で網膜症がおきていると言われています。血糖値の高い状態では、血管に多くの負担がかかり、血流の流れが悪くなってきます。細かい血管の密集している網膜は、高血糖の影響を受けやすくなります。すべての糖尿病患者は精密な眼底検査を最低でも1年に1回は受けるべきでしょう。糖尿病性網膜症は、早期治療が重要です。

加齢黄斑変性症

高齢者の主な失明原因の一つにあげられる病気です。症状としては、見ようとするものの中心部が見にくくなったり、ゆがんで見えたりします。病状の進行に伴い、見にくい範囲が拡大し、視力の低下は重篤なものになります。網膜下から新生血管(異常な状態で発生した血管)が発生してきて、この血管から血液成分が漏れ、網膜の視細胞が破壊され視力障害を起こします。一度視力障害が起きてしまった部分の回復は難しく、病状の進行を阻止するための治療が中心となります。

網膜裂孔・網膜剥離

眼球の内部の内側の壁を網膜という薄い膜が覆っています。この膜に孔があいてしまうことを「網膜裂孔」と言います。明るいところで眼前にひも状や、点状の浮遊物が見える飛蚊症の症状が急に強くなったり、目の前に閃光が走るような症状を自覚する場合は、眼底検査を受けましょう。治療はレーザーでこれ以上孔が広がらないように焼きつけます。

網膜裂孔を放置すると、「網膜剥離」を起こすことがあります。網膜にできた裂孔がさらに広がり、剥がれた状態を言います。症状は飛蚊症や光視症の他、視野が欠け、見える範囲が狭くなります。剥離が網膜の中心部に及ぶと、急激に視力低下をし、最悪の場合は失明に至ります。初期の網膜剥離では、これ以上剥離が広がらないようにレーザーで焼き付けます。進行してしまった網膜剥離には硝子体手術を行います。

抗VEGF療法

〜適応疾患〜

加齢性黄斑変性/糖尿病横斑浮腫、網膜中心性静脈閉塞症、近視性脈絡膜新生血

加齢に伴い、網膜黄斑部に異常をきたし、視力に大きく影響する疾患で、黄斑変性症としては日本における視覚障害の原因の第4位となっています。

これまでは手術や光線科学療法(PDT)などが治療の中心でしたが、結果は十分とは言い難く、治療の難しい疾患でした。しかし近年、抗VEGF療法を硝子体に注射することで、手術を行うことなく、視力の改善、または悪化を阻止することが可能になりました。

現在では、滲出性加齢横斑変性に対する最も効果的な治療法と言えます。

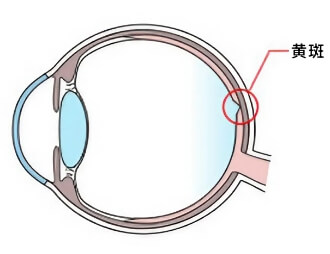

黄斑変性症

視野の中心部が見えにくい、視力が低下した・・・

早期発見治療で視力維持が期待できます

網膜の中心部には物を見る時に重要な働きをしている「黄斑(おうはん)」と呼ばれる部分があります。この黄斑に異常が起き、視野の中心部が見えにくくなったり、物がゆがんで見えたり、視力が低下するなどの症状を起こす病気が「黄斑(おうはん)変性症(へんせいしょう)」です。中でも加齢が原因で起こるものを「加齢黄斑変性症」と言い、近年患者数が増えています。治療方法としては抗VEGF療法が中心となり、加齢黄斑変性症に関しては早期の発見治療によって視力の維持が期待できます。

飛蚊症

虫や糸くずのような 「浮遊物」 が見える。若年層にも多く、他の眼の病気を引き起こすことも

人間の眼球の大部分は「硝子体」というゼリー状の透明な物質で満たされています。ところが、この硝子体に「濁り」が生じると、明るいところを見た時にその濁りの影が網膜に映り、目の前に虫や糸くずのような「浮遊物」が飛んでいるように見えることがあります。この症状が「飛蚊症」と呼ばれるものです。

高齢者の飛蚊症は老化現象によることが多いのですが、近年は若年層にも見られます。「浮遊物」が急に多く見えるようになったら、早急に受診してください。またこれが原因で他の眼の病気を引き起こすこともありますので、「眼の定期検診」も心がけましよう。

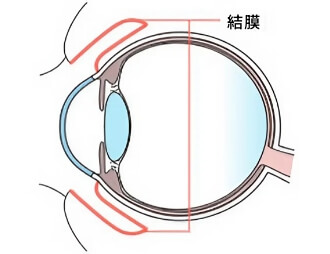

アレルギー

目がかゆくなったり、充血する。原因の多くは 「花粉・ハウスダスト」

目のアレルギーとは、目のまわりがかゆくなったり、充血したりする病気です。アレルギー症状が最もよく出るのが「結膜」で、これを「アレルギー性結膜炎」と言います。原因の多くは「花粉」や「ハウスダスト」です。花粉が飛散し始める2週間ほど前から「抗アレルギー点眼薬」を使用するとアレルギー症状が軽くなることもあるので、花粉症に毎年悩まされている方は、医師に相談することをお勧めします。

コンタクトレンズ・眼鏡処方

ハード・ソフト・使い捨てコンタクトレンズ、眼鏡の処方を行っています。コンタクトレンズの無料お試しもできますので、お気軽にご相談ください。

お子様の近視進行抑制

早期治療で回復させましょう

お子様の近視には、本当の近視の場合もあれば、仮性近視という場合もあります。仮性近視とは、一時的に視力の調節力がうまくコントロールできず麻痺した状態を言います。学校で黒板の文字が見にくくなったからと言ってすぐにメガネを作るのではなく、まずは本当の近視か、仮性近視かお調べすることをおすすめいたします。

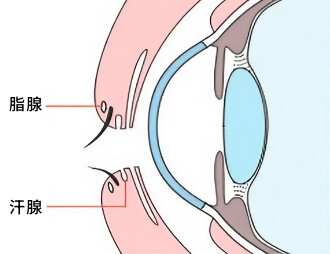

ものもらい(麦粒腫)

細菌感染による急性の炎症。乳幼児や症状の重い人は早期に眼科治療を

睫毛の根元や瞼の縁には汗を分泌する「汗腺」、脂を分泌する「脂腺」があります。「ものもらい」はこの分泌腺に細菌が感染して起こる急性の炎症です。症状としては瞼の一部が赤く腫れ、痛みのあるのが特色です。通常は2~3週間で自然に治りますが、乳幼児や症状の重い人、早く治したい時には眼科治療が必要です。点眼薬や軟膏、内服液などが処方されます。

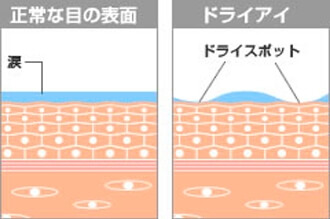

ドライアイ

目が重い、疲れる、まばたきの回数が多い、目に不快感がある・・・

「ドライアイ」は、涙の量の減少や、涙の成分の変化などによって、眼の表面が乾くことで起きる病気です。症状としては〈目が疲れる〉〈まばたきの回数が多い〉〈目が重い〉〈なんとなく目に不快感がある〉などがその主なところです。軽度な一過性のものから他の病気が原因で起こる重度なものもありますが、点眼薬による治療で多くの場合、症状をコントロールすることができます。

感染性結膜炎

〜以下のことに注意しましょう〜

目を触らない、タオルを共有しない、目を触った手はきれいに洗う、目ヤニや涙はティッシュで拭く 外出を控え正しい治療を

「結膜(けつまく)」とは黒目の縁から、瞼の裏側を覆っている薄い粘膜のことを言います。「結膜炎」はその結膜に炎症が起きる病気で、「アレルギー性結膜炎」と「感染性結膜炎」の2つに分けられます。アレルギー性はかゆみが強いのが特色ですが、感染性は病原体によって症状や感染力が異なり、かかってしまった時には人にうつさないことも大切です。

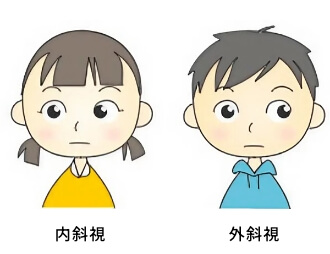

斜視

子供の2%に見られる病気。内斜視、外斜視、上斜視、下斜視があります

モノを見ようとする時、通常の場合、右と左、両方の眼が見ようとするモノの方向に向いています。ところが、片方の眼は見ようとするモノの方を向いているのに、もう片方の眼は違う方向を向いている場合があります。これが「斜視」と呼ばれるものです。斜視は2%の子どもに見られる病気で、その種類は内斜視、外斜視、上斜視、下斜視があります。原因が遠視による場合は通常メガネをかけて遠視を矯正しますが、原因がそれ以外の場合には眼の筋肉を調整する手術を行うこともあります。

弱視

視力の発達が抑えられ、 弱視に3歳児検診の眼の検査が必ず受けましょう

子どもの眼の発達にはたえずモノを見る訓練が必要です。そうした視力が発達する過程で、モノを見る訓練ができなかった場合に、視力の発達が抑えられ、弱視になることがあります。弱視は、斜視と違いパパやママが注意していてもわからないことがあります。特に片方の眼だけが弱視の場合など気がつかないことがあります。3歳児検診の眼の検査は、必ず受けるようにしましょう。そしてなにより、子どもがモノを見る時の様子が少しでもおかしいと思ったら、必ず眼科を受診しましょう。